Vadim Kibardin era un niño reductor. Cuando tenía siete años, recuerda, estaba obsesionado con mermar a un tamaño específico todo aquello que caía en sus manos. No era un tamaño cualquiera: para él era la medida en la que la perfección ocurre.

Con el envase de un pintalabios, una luz incandescente y las pilas de un reloj hizo una pequeña lámpara. Era 1981 y desde entonces muchas cosas han cambiado. «Ahora puedes comprar la misma lámpara LED en todos los supermercados», cuenta el ex niño reductor a Yorokobu.

Después, vino la sencillez y, con ella, sus diseños minimalistas y futuristas. Tras graduarse en diseño industrial, Kibardin montó su propio estudio y ahora su compañía cuenta con dos oficinas en República Checa e Inglaterra. Sus productos son tan reconocibles que, dice, incluso le han salido imitadores que venden copias en su nombre.

La simplicidad de la que hizo gala Dieter Rams es para Kibardin una fuente de inspiración. De ahí su eslogan, una máxima que parece propia de Henry David Thoreau: «Vuelve a la pureza; vuelve a la simplicidad». «En el proceso de creación de mis productos, siempre me centro en aspectos esenciales, y no en recargar el objeto con redundancias. Prefiero las formas simples y, por eso, uso los materiales que mejor me lo permiten», relata. Para este diseñador, la complejidad de lo material radica en su interior.

El menos es más, dice, le lleva a una pregunta: ¿Cuánto es suficiente? «Para mí, lo más desafiante del diseño es producir la mejor solución desde diferentes variantes. Cada proyecto conlleva varias soluciones posibles para un problema y distintas formas de definir el aspecto de un producto. Es bastante difícil y de una gran responsabilidad decidir qué variante es lo bastante útil, vendible y deseable para el público», detalla.

La realidad inspira los productos de este diseñador. Por eso intenta que evoquen ingenuidad, estilo en un empaquetado muy premeditado. Kibardin está orgulloso de probar sus productos de manera agresiva. «Lo dejo caer, lo lanzo, lo mojo, lo quemo, lo muerdo, lo afilo, me siento encima y hago que otros se sienten. Esta es la única manera de entender si algo necesita una mejora y si tiene sentido mejorarlo», apunta.

Durante más de diez años, Kibardin ha estudiado la influencia de la asimetría en las reacciones humanas. Vio que, por un lado, la simetría del rostro atrae la atención y es lo que nos lleva a considerar una cara bella. Sin embargo, el diseñador detectó que hay cierta asimetría que es lo que dota de naturalidad a la belleza. En palabras de Kibardin: «Tiene lugar un proceso inverso cuando miramos una cara mecánicamente construida que tiene rasgos completamente simétricos. A primera vista, parece normal, pero inconscientemente el cerebro encuentra muestras de ‘muerte’ y nos envía una señal. Uno no puede distinguir características distintivas en un sistema absolutamente simétrico: todas las partes son idénticas, equiparables y el propio sistema es simple, predecible y soso».

Si bien la tecnología permite que el lado derecho e izquierdo de los objetos sean idénticos, no puede «darles vida». Para que eso ocurra, dice Kibardin, «necesitamos algunos pequeños signos de una asimetría caótica y no programada». Son esas pequeñas discrepancias las que le permiten dotar al objeto de alma. «La armonía está al fondo de la confianza inconsciente, tanto en una persona como en un producto. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de los juguetes infantiles». Si entendemos la simetría y la armonía como métodos básicos de creación de imágenes y formas, Kibardin encuentra el ejemplo de su efecto en las muñecas Barbie y en los ositos de peluche. Si bien Barbie se considera representativa de cierto ideal de belleza por su simetría, con los ositos de peluche ocurre justo al contrario. «Desde hace unos cien años, los niños quieren quedarse dormidos con un osito de peluche. Es suave y amable, e imperfecto, pero tiene alma».

Partiendo de la falta de simetría como creadora de alma, Kibardin diseñó un perro de peluche llamado Garry, con una forma que iba directa al corazón. «Es un juguete suave con formas asimétricas. Hasta ahora es un diseño muy popular, pero nadie ha sabido explicar por qué se enamora de Garry», añade el diseñador.

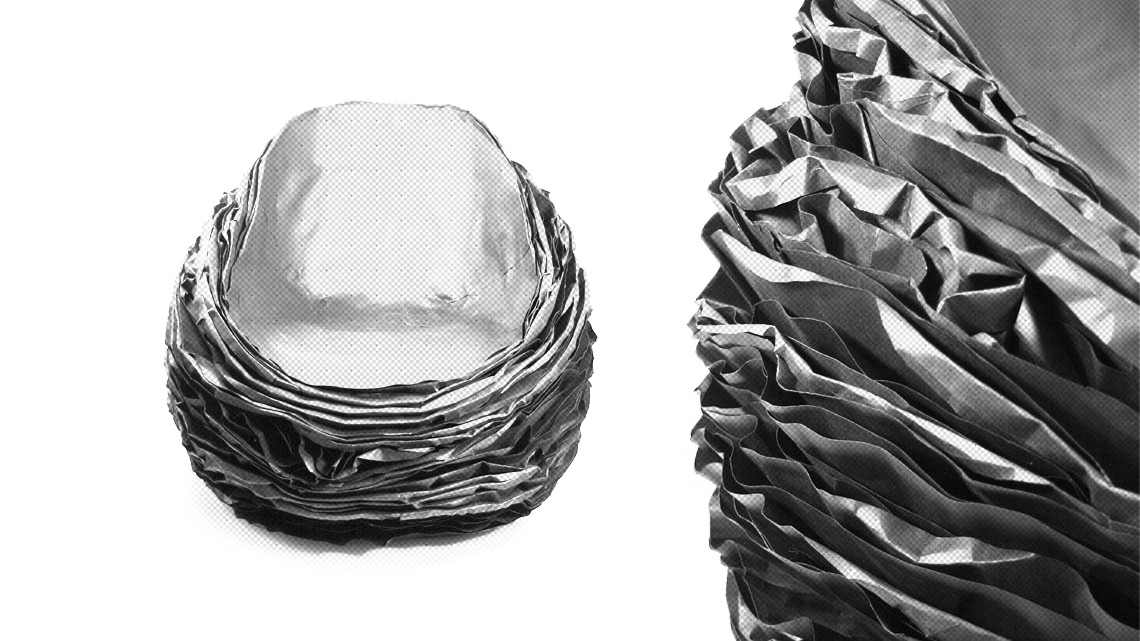

Lo que fascina a Kibardin no es tanto elegir el material más adecuado al objeto en cuestión como descubrir nuevas maneras de utilizar cada uno. Una vez creó un sillón de papel, a base de 37 capas, colocadas una a una, y 20 detalles de cartulina. Era negro y parecía una bolsa de basura aplastada. Al final, su aspecto se asemeja a lo que cada uno quiera imaginar y conseguir, porque esa es la intención de su diseñador: «Una textura diferente de la superficie incita al diálogo con el usuario. Se puede crear una forma personalizada y diferente de la silla solo con arrugar y arrancar capas de papel».

Romper el sillón a gusto de cada uno viene a ser una alegoría de lo que Kibardin entiende por futuro: «Cuando hablamos de futuro pienso en tecnología invisible. Nos estamos moviendo gradualmente hacia un mundo en le que la forma va a desaparecer y sólo quedará la función». Para él, cuyo diseño más conocido es un reloj, el tiempo no es más que «una forma de interpolar el pasado sin interrupción el presente y el presente en el futuro».

Pero es, además, una forma de diálogo entre el diseñador y el usuario. Pendiente como vive del feedback, Kibardin asegura que, aunque le

gustaría estar en el MoMa, para él es más importante estar en cada casa y facilitar la vida a la gente.

De la búsqueda de la belleza, los diseñadores han pasado a centrarse en «la importancia de los aspectos ecológicos y sociales y de ahí a crear y visibilizar nuevos valores, pensando en la cultura como recurso». Pero Kibardin quiere ir más allá, hacia el futuro. Por eso, ha

empezado a trabajar en nuevos relojes basados en proyecciones

holográficas porque se imagina a los coleccionistas del futuro

acaparando diseño interfaz.